近年、サイバー攻撃はますます巧妙化し、企業にとって情報セキュリティ対策は経営の重要課題となっています。従来のセキュリティ対策だけでは防ぎきれない新たな脅威も次々と登場しています。そのような状況で注目されているのが「ホワイトリスト方式」というセキュリティのアプローチです。

本記事では、ホワイトリスト方式とは何か、その基本的な仕組みから、従来のブラックリスト方式との違い、導入のメリット・デメリット、そして運用を成功させるためのポイントまで、情報システム担当者の方が知りたい情報を分かりやすく解説します。

目次

ホワイトリスト方式とは?基本的な仕組みを解説

ホワイトリスト方式は、「原則禁止、例外的に許可」という考え方に基づいたセキュリティ対策です。

まずは、その基本的な仕組みと、よく比較されるブラックリスト方式との違いについて確認していきましょう。

許可したものだけを動かすシンプルな仕組み

ホワイトリスト方式とは、あらかじめ「安全である」と許可したプログラムやアプリケーション、通信だけを実行・許可する仕組みです。

企業や組織が作成した「ホワイトリスト」と呼ばれる一覧表に登録されているもの以外は、たとえそれが無害なものであっても、すべてブロックされます。

例えば、スマートフォンのフィルタリングサービスが良い例です。保護者が子供に使わせても良いと判断したWebサイトやアプリだけをリストに登録し、それ以外にはアクセスできないように設定します。これにより、有害なコンテンツから子供を守ることができます。このように、許可されたもの以外は一切受け付けないことで、高い安全性を確保するのがホワイトリスト方式の基本です。

ブラックリスト方式との根本的な違い

ホワイトリスト方式と対極にあるのが「ブラックリスト方式」です。これは「原則許可、例外的に禁止」という考え方で、危険だとわかっているものだけをブロックします。多くのウイルス対策ソフトがこの方式を採用しており、「ブラックリスト」に登録された既知のウイルスや不正なプログラムを検知して駆除します。

両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | ホワイトリスト方式 | ブラックリスト方式 |

|---|---|---|

| 基本思想 | 原則禁止、例外的に許可 | 原則許可、例外的に禁止 |

| 防御対象 | リストにないものすべて | リストにある危険なもの |

| 未知の脅威 | 対応可能 | 対応困難 |

| 運用負荷 | 高い(リストの精査・更新が必要) | 比較的低い(定義ファイルの更新が主) |

| 柔軟性 | 低い | 高い |

このように、ホワイトリスト方式は安全性を最優先するアプローチであり、ブラックリスト方式は利便性とのバランスを取ったアプローチであると言えます。

なぜ今ホワイトリスト方式が注目されるのか?

これまで主流であったブラックリスト方式に加えて、なぜ今、ホワイトリスト方式が重要視されているのでしょうか。

その背景には、サイバー攻撃の進化と、それに伴う従来型対策の限界があります。

巧妙化・多様化するサイバー攻撃

近年、サイバー攻撃の手口は驚くべき速さで進化しています。特定の企業や組織を狙い撃ちにする「標的型攻撃」や、ソフトウェアの脆弱性が発見されてから修正プログラムが提供されるまでのわずかな期間を狙う「ゼロデイ攻撃」など、従来の方法では防ぎきれない攻撃が増加しています。

毎日、世界中で新しいマルウェア(悪意のあるソフトウェア)が生み出されており、そのすべてをブラックリストに登録し続けることは、もはや現実的ではありません。

従来型対策(ブラックリスト方式)の限界

ブラックリスト方式は、既知の脅威に対しては有効です。しかし、まだ誰も知らない未知のマルウェアや、巧妙に姿を変えた亜種のマルウェアの前では無力です。攻撃を検知するための定義ファイル(パターンファイル)が作成されるまでにはタイムラグが生じ、その間に攻撃を受けてしまうリスクが常に存在します。

この「いたちごっこ」の状態では、企業の重要な情報資産を完全に守り切ることは困難です。そこで、根本的に発想を転換し、「許可したもの以外はすべて動かさない」というホワイトリスト方式が、これらの新たな脅威に対する有効な対策として注目されているのです。

ホワイトリスト方式のメリット

ホワイトリスト方式を導入することは、企業に大きなセキュリティ上の利点をもたらします。特に「防御力の高さ」は最大のメリットと言えるでしょう。

未知のマルウェアにも対応できる高い防御力

ホワイトリスト方式の最大のメリットは、未知の脅威に対して非常に強いことです。 ブラックリスト方式のように「どの攻撃が危険か」という情報に依存せず、「何が安全か」を基準にしています。そのため、新種のマルウェアやゼロデイ攻撃のように、まだ世の中に知られていない攻撃手法であっても、許可リストに登録されていなければ実行を防ぐことができます。

これにより、攻撃者との「いたちごっこ」から脱却し、より能動的で強固な防御体制を築くことが可能になります。

許可外のプログラム実行を防ぎ安全性を確保する

従業員が悪意なくフリーソフトをインストールしたり、業務に関係のないアプリケーションを使用したりすることは、セキュリティリスクの温床となり得ます。ホワイトリスト方式では、企業が許可したアプリケーション以外はインストールも実行もできないため、内部からの意図しないリスクを低減させることができます。

また、万が一マルウェアに感染したとしても、そのマルウェアがリストに登録されていなければ活動を開始することができないため、被害の拡大を防ぐ効果も期待できます。

ホワイトリスト方式のデメリット

非常に強力な防御力を誇るホワイトリスト方式ですが、その厳格さゆえのデメリットも存在します。導入を検討する際には、これらの課題も十分に理解しておく必要があります。

リストの作成と管理に手間がかかる

ホワイトリスト方式を導入する際、最も大きな負担となるのが「ホワイトリスト」の作成と維持管理です。

業務に必要なアプリケーション、OSのアップデートに必要なファイル、周辺機器のドライバーなど、許可すべきプログラムをすべて洗い出し、リストに登録する必要があります。この作業には多大な時間と労力がかかります。

さらに、新しいソフトウェアを導入したり、既存のソフトウェアをアップデートしたりするたびに、リストの見直しと更新作業が発生します。この管理を怠ると、業務に必要なプログラムが動かなくなる可能性があるため、継続的な運用体制が不可欠です。

許可されていない有益なプログラムも利用できない

ホワイトリスト方式の厳格さは、時に業務の柔軟性を損なう可能性があります。

例えば、業務効率化のために新しいツールを試したくても、それがリストに登録されていなければ利用できません。利用するためには、情報システム部門に申請し、安全性を検証した上でリストに登録してもらうという手順を踏む必要があり、業務のスピード感を阻害する可能性があります。

このデメリットとどう向き合うか、利便性と安全性のバランスをどこに置くかを、事前に社内で検討しておくことが重要です。

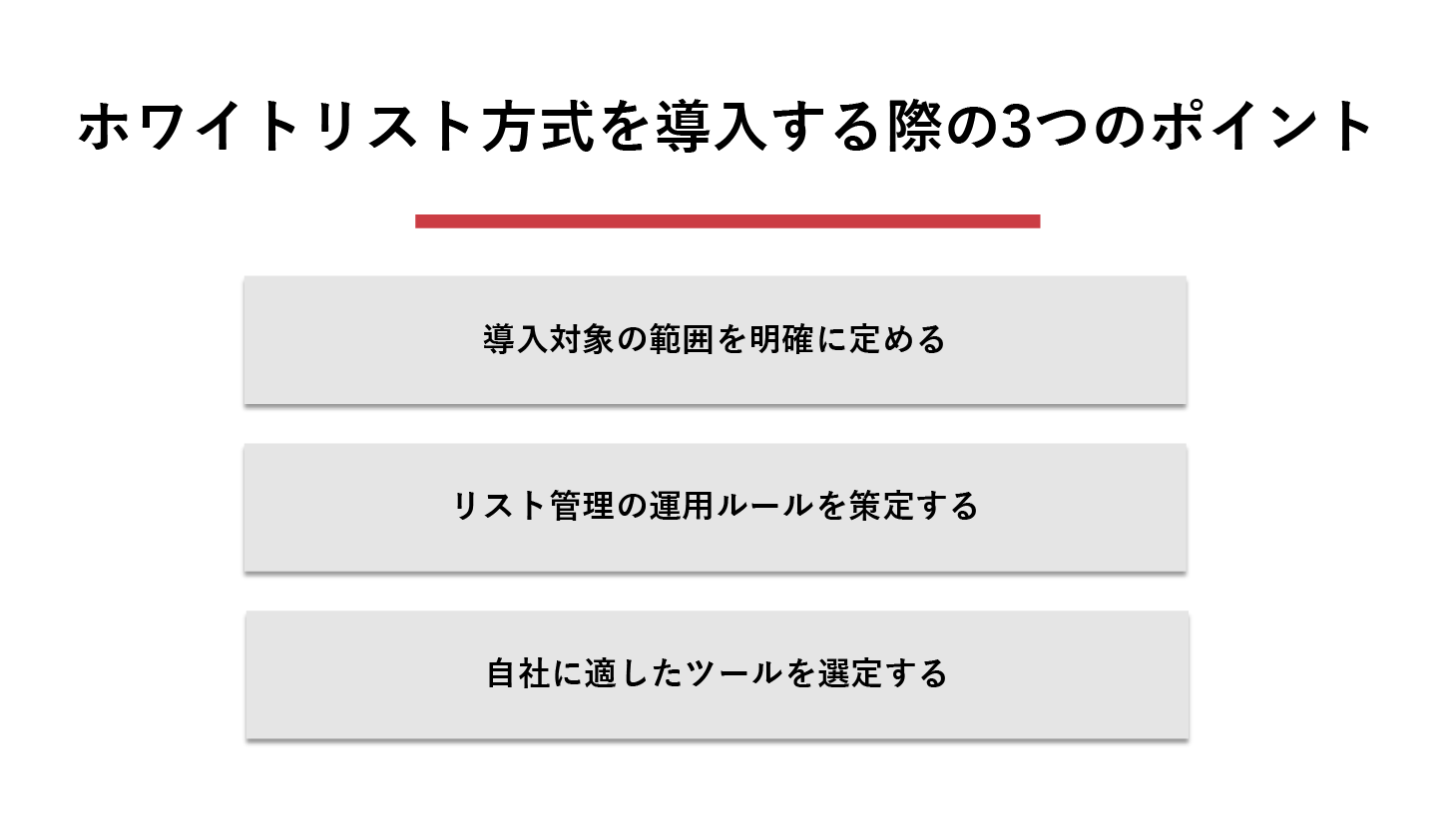

ホワイトリスト方式導入を成功させる3つのポイント

ホワイトリスト方式の導入を成功させ、その効果を最大限に引き出すためには、計画的なアプローチが重要です。以下の3つのポイントを押さえて、導入を進めましょう。

ポイント1:導入対象の範囲を明確に定める

まず、ホワイトリスト方式を組織のどの範囲に適用するかを決定します。全ての部署の全ての端末に一斉導入するのは、管理の観点から現実的ではありません。

例えば、機密情報や個人情報を扱う頻度が高い経理部門や開発部門、あるいは工場の生産ラインを制御するような特定のシステムなど、特に高いセキュリティレベルが求められる範囲からスモールスタートで導入するのが良いでしょう。適用範囲を限定することで、リスト管理の負荷を軽減し、運用を軌道に乗せやすくなります。

ポイント2:リスト管理の運用ルールを策定する

誰が、どのような手順でホワイトリストの追加や更新を行うのか、明確なルールを策定することが不可欠です。

例えば、新しいソフトウェアの利用申請があった場合のフローを以下のように定めます。

1. 従業員が所定のフォーマットで利用申請書を提出

2. 情報システム担当者がソフトウェアの安全性(開発元、脆弱性の有無など)を検証

3. 検証結果を基に、部門長が利用の可否を承認

4. 承認された場合のみ、情報システム担当者がホワイトリストに登録

このようなルールを事前に整備し、全従業員に周知することで、スムーズな運用とガバナンスの維持が可能になります。

ポイント3:自社に適したツールを選定する

ホワイトリスト方式の運用を効率化するためには、専用のツールの活用が効果的です。ツールには、以下のような様々な機能があります。

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| アプリケーション制御 | 許可されたアプリケーションのみ実行を制御する |

| Webフィルタリング | 許可されたWebサイトへのアクセスのみを許可する |

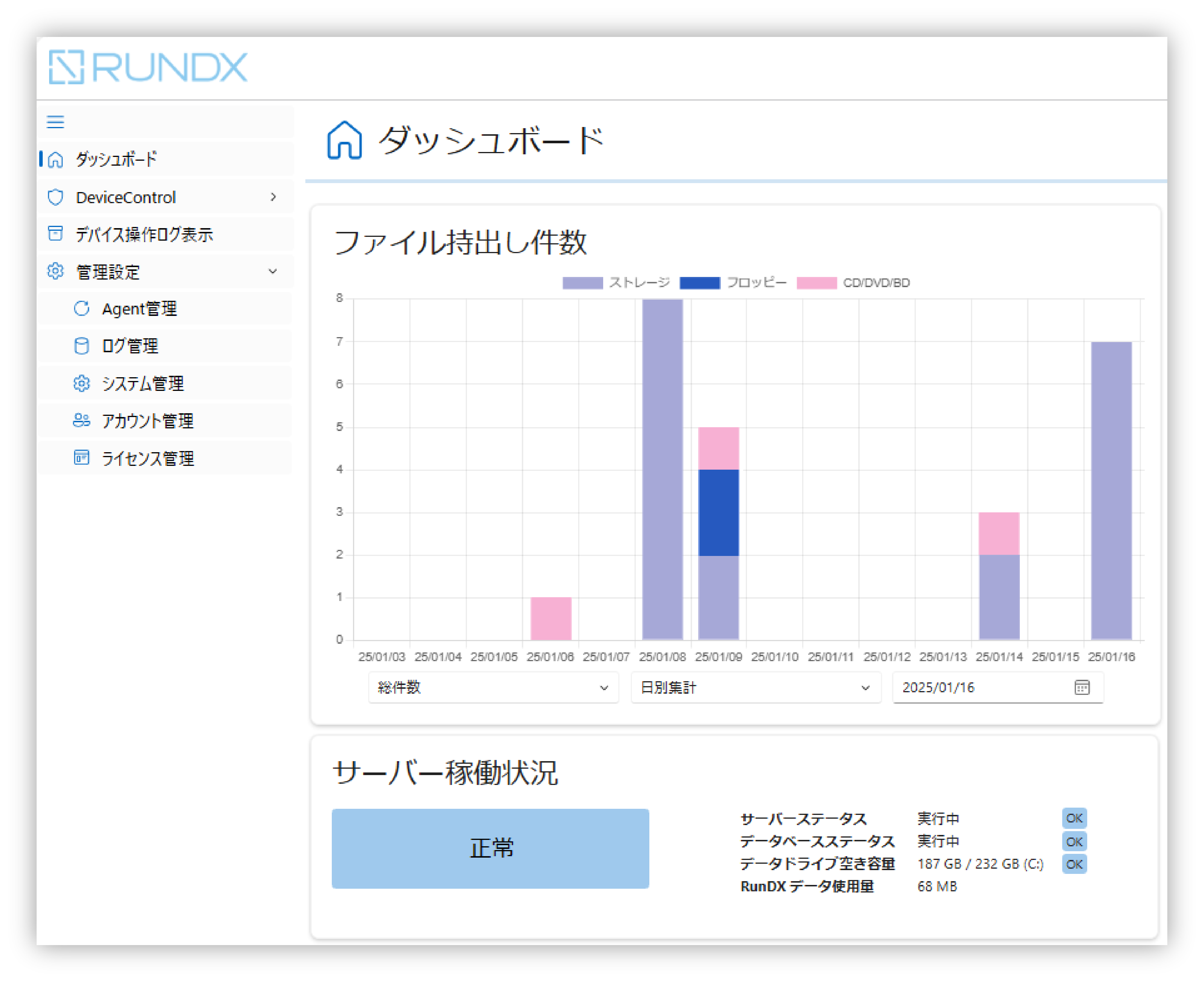

| デバイス制御 | 許可されていないUSBメモリなどの外部デバイスの接続を禁止する |

| ログ管理機能 | プログラムの実行履歴やブロック履歴を記録・監視する |

自社の導入目的や管理体制、予算に合わせて、最適な機能を持つツールを選定することが、運用負荷の軽減とセキュリティ強化の両立につながります。複数の製品を比較検討し、トライアルなどを活用して使用感を確かめることをお勧めします。

USBデバイスをホワイトリストで管理する方法について詳しくはこちらのページをご覧ください。

navigate_next※参考:【会社のデータの持ち出しはなぜ起こる?】よくある手口や対処法を解説 « runexy-dlp

まとめ

本記事では、ホワイトリスト方式の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、そして導入を成功させるためのポイントについて解説しました。ホワイトリスト方式は、許可されたものだけを動かすというシンプルな考え方で、未知の脅威にも対抗できる非常に強力なセキュリティ対策です。

お使いの環境で使用できるUSBデバイスをホワイトリストで制御・管理することにより、社員によるデータ持ち出しや紛失のリスクを下げることができます。業務を止めずにセキュリティを確保する、ラネクシーのDLPソリューションを無料トライアルで体感してみませんか?

RunDX について詳しくはこちら

RunDX 無料トライアルはこちら

お問い合わせはこちら

目次

株式会社ラネクシー RunDX 担当者

20年近くにわたりデバイス制御と向き合い、活用方法を模索し続けているRunDXの製品担当。

新たな活用方法はないかどうか最新のトレンドにアンテナを張り、皆さまに役立つ情報をお届けします!